Gentle Forest Jazz Band をはじめ、スイング・ジャズ系のギタリストとして知られる八木橋恒治。実はその音楽性は幅広く、ルーツ・ミュージック全般からワールド・ミュージック、テクノから実験音楽まで網羅していることは、意外に知られていない。それまでの活動とは全く音楽性の異なるオブ・トロピークへの参加に驚いた人もいたはずだ。

常に新しい音楽への好奇心を持ち、その都度ハマっている音楽について嬉しそうに話す顔は、ミュージシャンというより生粋の音楽ファンだ。この秋から神戸に拠点を移すというその前に、知られざるバックグラウンドを探るインタビューを敢行。多くのミュージシャンに愛される吉祥寺の名店World Kitchen BAOBAB にて、好物のベトナム産ウォッカを片手に、話を聞かせてくれた。

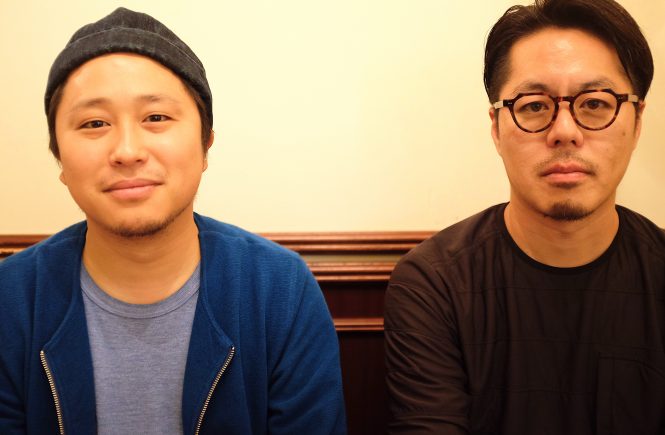

[取材・写真:近藤哲平]

エア・ドラム期

八木橋:ドラムがやりたかったんだよね。小学校で鼓笛隊のクラスがあったんだけど、音階がある楽器はぜったいできないって思ってスネアを担当して。

ーすごい理由ですね(笑)。音楽はもう聴いてました?

八木橋:まだその頃は、松田聖子とか薬師丸ひろ子とか、テレビで流れる歌謡曲を聴くくらいだった。意識して(音楽を)聴き始めたのは、中学になってからだね。たまたまラジオから洋楽が流れてきて、それまで聴いてた歌謡曲とあまりに違って、ビックリして。

ーどんな曲ですか?

八木橋:アーハの『Take On Me』。すごく流行ってたんだよ。

八木橋:それからは、ラジオで流れる音楽を片っ端からカセット・テープに録って繰り返し聴くようになって、そのうちハード・ロックに出会ったんだ。ヴァン・ヘイレンとか、ドラムがやたら激しくて、これはなんだ!と思って、エア・ドラムをやるようになった。

ーエア・ドラム?自分の部屋でですか?

八木橋:そう。音楽に合わせて。そのうち、中学の同級生がドラム・セットを貸してくれて、家でドラムを叩きはじめた。田舎で、隣と離れてるからね。

ーじゃあ最初の楽器はドラムなんですか?

八木橋:いや、その前に、ドラム買ってほしいって親に頼んだら、代わりにどっかからフォーク・ギターをもらってきてくれて、仕方なく弾いてた。なぜか吉田拓郎の教則本があったけどあまり読まずに、ほとんど自己流でやってたね。最初はコードなんて弾けないじゃない?ベースなら単音だから簡単かな、と思って、曲に合わせてギターでベース・ラインを弾いてたんだ。ドラムとかベースとか、リズムに興味があったのかもしれない。

ー家でひとりでドラム叩いてギターでベース・ラインを弾いてるって、変わった子供ですね(笑)。

ハード・ロック~ロフト・ジャズ期

八木橋:バンドをはじめたのは高校から。ハード・ロックやヘビメタが好きで、ガンズ(・アンド・ローゼス)のコピー・バンドを組んでた。ギターと、ちょっとだけドラムもやってたよ。学祭で演奏したり、たまにライブ・ハウスにも出たね。

ーいまの音楽性とは遠いですね。

八木橋:遠いね(笑)。ハード・ロック以外をいろいろ聴くようになったきっかけは、リヴィング・カラーだね。ギターのヴァーノン・リードは、もともとオーネット・コールマン(※フリー・ジャズのサックス奏者)とかと演奏してた人で、クロマチック・スケールや、ちょっとアウト(※曲の調性から意図的に外れること)したようなフレーズを弾くんだよ。そこから、彼がゲストで参加してたアンビシャス・ラヴァーズを聴いて、ジャズに興味持ったんだ。

ーおお、アート・リンゼイ!でもぜんぜんジャズじゃないじゃないですけど。

八木橋:アンビシャス・ラバーズは違うんだけど、そこから繋がってニューヨークのロフト・ジャズのミュージシャンを聴くようになったんだよ。

ーなるほど。そこら辺の人たちって、単発のセッション的なプロジェクトも多いし、どんどん広がっていきますよね。ジョン・ゾーンや、キップ・ハンラハン周辺とか。

八木橋:そうだね。ジョン・ゾーンは『ネイキッド・シティ』をよく聴いてたよ。

ーまだ高校生ですよね?ハード・ロックからいきなりマニアックなところにいきましたね。

八木橋:そうだね。あと日本のバンドで、板倉文のやってたKilling Timeが好きだった。いろんな音楽の要素が入ってて、ジャズを聴くようになったのは、このバンドの影響も大きいと思う。

八木橋:少しでも面白いものが引っかかったら調べて聴いてたんだよね。まだネットがないから、情報源は雑誌とラジオ。とにかく、ずっとラジオを録音してた。好きな番組だけじゃなくって、もう何でも録ってたよ。知らない音楽をどんどん聴きたかったんだよね。レコード屋にあるものをぜんぶ聴きたい、って思ってたから。最初はよくわかんなくても、テープに録って繰り返し聴くうちに好きになる、っていうこともよくあったな。

ビ・バップ期

八木橋:高校を出るころにはビ・バップが好きになってて、自分でもやってみるんだけど全然弾けないんだよね。これは習わないとわかんないだろうな、って思って、飯田ジャズスクールっていうビ・バップを教える学校に3年間行ったの。

ーやっぱりチャーリー・パーカーのフレーズとか勉強するんですか?

八木橋:いや、曲のテーマ(=メロディ)を覚えて、ただ先生とセッションするだけっていう授業だった。だから自分でコピーをやらないとはじまらないんだよ。いろんな大学のジャズ研にも顔出してセッションしてたね。

ーへー、王道ですね!どんなギタリストが好きだったんですか?

八木橋:グラント・グリーン。ウェス(・モンゴメリー)やジム・ホールもコピーした。ジム・ホールは音少ないからコピーしやすいしね(笑)。その当時は、ビ・バップしか聴かなかったな。

ーまた偏ってますね(笑)。音楽学校に行くような若者って、最先端のジャズを聴いたりすると思うんですけど。

八木橋:そうかもね。でも、最先端のものには興味なかったんだよね。ギターが好きで、王道のジャズ・ギタリストになりたかった。グラント・グリーンがすごい好きだったんだ。音色がよくって。グラント・グリーンって、いまではかっこいい部類に入るけど、その頃はぜんぜん評価されてなくって。なにあの下手なギター、みたいな、いちばんダサいジャズの代表だったんだよ。だから、いちばんダサいことをやってたわけだね。

ーどっかズレてるんでしょうね(笑)。

八木橋:そうかもね(笑)。

八木橋:あと高柳昌行とかフリー・ジャズ系のギターも好きだった。そのうち、ポール・ブレイ(※1960年代のフリー・ジャズ・シーンを牽引したピアニスト)みたいな抽象的なことをギターでやりたくなったんだけど、それには、音に対して瞬時に即興で反応できないといけないじゃない?自分には無理だと思って挫折したんだよね。

ー八木橋さんて、真面目ですよね。

八木橋:真面目に突き詰めようとして、活動しないうちから挫折しちゃうんだよね(笑)。

で、フリージャズに挫折したころに、マーク・リボーを知ったんだ。

八木橋:マーク・リボーって、ちょっと下手な感じがするじゃない?本当はいろんなことできる人なんだけど、わざとチューニング悪くしたりして。それで、こういうのなら俺にもできるかも、って思って。

ーいい話ですね!

自宅録音期

八木橋:学校出てからは、ジャズのグループを作りたかったんだけど、普通にジャズやるのはなんか嫌で。でも、自分も何やりたいか定まってないし、変わったことやりたい人もまわりにいない。それでMTRとサンプラーを買って宅録に走るんだよ。

ーなんでそこで宅録なんですか?その流れ、おかしいじゃないですか!(笑)

八木橋:自分の世界を作りたいっていうのがあったんだよね。テクノとかのいわゆる打ち込みものも聴いてたし。

ー僕はテクノは詳しくないんですよね。細野晴臣のアンビエント期の作品とかは聴いてました?

八木橋:うん。トロピカル3部作もだし、その頃はエキゾチカものも聴いてたね。『モンド・ミュージック』って本があったでしょ?あれに載ってるのを探して聴いて、けっこうハマってた。

そのうちに宅録をやってる知り合いができて、ライブのサポートをはじめたんだ。円盤(※高円寺にあるレコード店。自主制作のCD、カセットや、本や雑貨等も扱う。)のレーベルから最近CD(※stt蜂蜜酩酊楽団『花に潜る』)を出した佐藤(隆)さんと2人でスチール・ギター2台のユニットを組んで、ちょっと変わった音楽をやったりしてた。まあライブっていっても、たまーにだけどね。

ー作った音源は、どこかで発表してたんですか?

八木橋:いや、発表してなかったんだよね。自分で納得できなくって、ぜんぶ消しちゃった。

20代はずっと宅録やってたから、10年くらい家で引きこもってた感じだよね。

ー長いじゃないですか!発表もしないって。子供の頃に家でエア・ドラムやってたのに通じますね。

八木橋:そうだね(笑)。ジャズの知識を消したかった、っていうのもあって。知識があると、その枠を外せないから。

ーそれは演奏面での話ですか?

八木橋:いや、ギターだけじゃなくて、音楽全体のことだね。それを捨てるのに10年かかったかな。

それで20代の終わりに、音楽をやめて植木屋に就職したんだよ。他にやりたい仕事もないし、八王子の田舎で育ったから植物が身近に思えたんだよね。小さい頃から、よく近所の山をひとりで歩きまわって、街を見下ろしたりしてたんだ。

ーそれもまた変わった子供ですねー。どうして音楽をやめたんですか?

八木橋:才能ないな、って思って。

ーまたすぐ考えちゃうんだから(笑)。

ブルース期

八木橋:植木屋は2年くらいやってたんだけど、仕事中にラジオをかけてるのね。たまに日本のジャズが流れてくると、すごいつまんない。こんなのしかないのか!って、自分でやりたくなってきちゃって(笑)、30のときに会社を辞めたんだ。

それでまたギターを弾き始めたんだけど、今度は、自分の中にはルーツがないな、って思ったの。ルーツがないからうまく形になんないのかな、って。ジャズだってブルースがルーツだなわけだし、掘り下げようって思ってとにかくブルースを聴いてたね。もういろんなの。

ー好きなブルース・ギタリストとか、いたんですか?

八木橋:みんなすごくいいからねー。

ーそんな!(笑) でも、たとえばカントリー・ブルースとシカゴ・ブルースだとだいぶ違うじゃないですか。

八木橋:違うけど、通じるものもあるじゃない?ブルースって、ダンス・ミュージックの原型みたいなものだから。昔はそれこそ、一人でパーティのダンスの伴奏やってたりしてさ。リズムの勉強になるし、フィーリングが大事だな、と思って。

ーじゃあ、また家でひとりで聴いて(笑)。ブルース・バンドはやらなかったんですか?

八木橋:それはやりたくなかったんだよね。日本のブルース・バンドってなんかダサく思えちゃって。影響されたものをそのまんまやってるバンドばっかりで。

ーそれ、すごいわかります。演奏の良し悪しは別として、みんな既存の形式をコピーしてるだけなんですよね。だったら、家で過去の素晴らしい音源を聴いた方がいい。「◯◯みたいだね」って言われて喜んだりとか、逆に肝心な部分が抜けてるんじゃないかって思います。

あと、黒人を「ホンモノ」っていう人、いるじゃないですか。「ホンモノ」とか言うなよ、って思います。それこそ差別だし侮辱じゃないの、って。

八木橋:本当にそう思うね。

スイング期

ー音楽活動は、宅録期も含めてかなりブランクがありますよね。どうやって再開したんですか?

八木橋:まずいろんなセッションに行った。でもジャズのセッションはなんか違って、渋谷のROOMで深夜にやってたクラブ系のセッションに行くようになったんだ。そこでやってたのは、ロイ・ハーグローヴみたいなのとかかな。クラブ・ジャズ、踊るジャズ。SOIL&PIMP SESSIONS のメンバーも来てたよ。

で、そこで出会った仲間と、Jazz Collectiveっていうクラブ・ジャズみたいなバンドを始めたのね。そしたら、バンドのリーダーの廣瀬(貴雄)くんがボガルサのサポートをやってて、俺も誘われて一緒にやるようになったんだよ。そこではじめてジャイヴとか古いジャズをやってる人たちに出会って、ルーツ系の音楽をやるようになった。それまでは、チャーリー・クリスチャンぐらいしか聴いてなかったんだよね。

ーギターの演奏スタイルも、モダン・ジャズとは違いますよね。単音ソロよりも、カッティング主体だし。

八木橋:そうだね。でも逆に、いろんなソロはできなくても、躍らせるリズムを作ることはできるかな、って思ったんだよね。

ーボガルサ、僕は見てないんですけど、一部では伝説のバンドですよね。高円寺あたりに行くと、いまでもいろんな店にポスターが貼ってある。ボーカルのテッシンさん、自殺だったんですよね?

八木橋:そう。やっぱりそれはショックだった。まわりで死んだ人っていなかったし、こんな簡単にいなくなっちゃうんだ、って。普段はすごく明るくてよく話す人で、そんなに悩んでるとは知らなかったから。

その直前に出したアルバムは、(楽器ごとに)別録りで作ったから変にまとまったものになって、いまとなっては後悔してるんだよね。結果として、最後のアルバムになったわけだし、もっとできたんじゃないか、って気持ちが重荷になっちゃって。

ーそうなんですか。それは心残りですよね。

八木橋:うん。それもあって、スイング(・ジャズ)をもっと追求したい、って思ったんだ。こっちのスタイルの方が自分に合ってるしね。

だから、当時はジャンルを限定して活動してたけど、けっこう忙しかった。ボガルサは、テッシンくんの後も別のボーカル入れて続いてたし、ボガルサでピアノを弾いてた(荒井)伝太くんとのトリオもやってた。ちょうどその頃、伝太くんがいたジェントル(Gentle Forest Jazz Band)のギターが辞めて、代わりに俺が入って。

八木橋: あとバロンくんともその頃やりはじめてたと思う。バロンくんのバンドは、スイングだけじゃなくて、スカやカリプソやいろんなリズムの曲があるから面白かったね。

ジャマイカ音楽~テクノまで

ーあらためて話を聞くと、八木橋さんって1つのバンドを長くやってますよね。バンドやりたい、って気持ちがあるんですか?

八木橋:うーん、バンドっていうよりは、面白い音楽をやりたいって感じかな。自分のギターを聴かせたい、とか、すごいソロを弾きたい、とかいうのはあんまりないんだよね。

ーああ、それわかります。はじめて八木橋さんと一緒に演奏したのって、たぶん2~3年前、恵比寿のイタリアンのオープニング・パーティでのデュオ演奏に誘ったときで。演奏の合間にエイモス・ギャレットの話をしたら乗ってきてくれたんですよ。エイモスって、音楽好きに受けるタイプのギタリストだから、俺ってやっぱ見る目あるな!って思いましたね(笑)。

八木橋:そうだったね。その前に最初に会ったのは、バロンくんのレコ発ライブだっけ?

ーかもしれないですね。最初に見た八木橋さんのライブは、バロンくんかモッチェ(永井)だと思います。

ーぜったい面白い人だなってピンときましたね。八木橋さんって、リズムを刻むときのタイム感が、モダン・ジャズの人と違うんですよね。ソロも、ジャズのセオリー通りにスケールをベースにして組み立てるのじゃない。きっといろんな音楽聴いてるんだろうな、って思いました。

モッチェとは、どういう繋がりだったんですか?

八木橋:モッチェは、今野英明さんのバンドで、ベース弾いてたんだよ。コーラスの声がやたらでっかいベーシスト。リード・ボーカルよりでかい(笑)。

ーベーシストとして出会ってたんですか!ズビ・ズビ・ズーもモッチェ・バンドから派生したんですよね?スイング・ジャズをやりながら、スカやロック・ステディも聴いてたんですか?

八木橋:ボガルサのあとくらいから、ちょっとづつ聴きはじめたかな。

ーハード・ロックからジャズ、ジャイヴ、ブルース、ジャマイカ、とルーツをだんだん広げていってる感じですよね。

八木橋:そうだね。あといまでもテクノとかも聴くし、特にApple Musicを使うようになってから、より節操なくなった。

ーへー。テクノのギターは、空間系のプレイとかになるんですかね?

八木橋:うん。でもそういうギターはあんまり好きじゃない。エフェクターないとできないじゃん?素の音の方が好きかな。デレク・ベイリーとか好きだし。あの人はホントに素の音だけだから。

ーまたマニアックな人を出してきますね(笑)。もちろん、王道のロックも聴いてるんですよね?それこそローリング・ストーンズとか。

八木橋:いちおうは聴いてるけどね。でもストーンズよりはビーチ・ボーイズの方が好きかな。

ーなるほど。やっぱ変なのが好きなんですね(笑)。

of Tropique

ー最初はだいぶ軽く誘いましたけど、オブトロをやるにあたって、なんかイメージとかありました?

八木橋:(哲平くんが)同じような音楽を聴いてる人だな、っていうのは話しててわかったからね。自分もいろんな引き出しを出せそうだから、やってみたい、って思ったんだよね。

たぶん、俺が阿佐ヶ谷の店でモンド/エキゾチカ系のライブをやったのを知って、連絡くれたんだと思うんだけど。

ーライブは見れなかったけど、服部(将典)さんと熊谷(太輔)さんとのトリオですよね。たしかにそのライブも気になったけど、それだけじゃなくって。八木橋さんて、いろんな音楽を聴いてるじゃないですか。そういうミュージシャンって、意外と少ないんですよね。自分の楽器の入ってる音楽しか聴かない、っていう人が多い。

八木橋:プレイヤーは、これしか聴かない、ってなりがちだよね。俺はプレイーヤーを一度あきらめてる、っていうのもあるしね。

ーリスニングってすごく大事だと思ってるんですよ。それによって演奏も違ってくる。フレーズや音の選び方とは別の、譜面には起こせない、匂いみたいな部分で。

八木橋:それはあるだろうね。

ーオブ・トロピークは、いちおうラテンとかトロピカルっていうのが念頭にあるけど、ラテンの人とはやりたくなかったんですよ。ただのラテンになっちゃうから。純粋にプレイがいいミュージシャンはいくらでもいるけど、音楽の話ができたり、いろんな音のイメージを共有できる人はなかなかいない。さっきのブルース・バンドの話で出たような、なになに風、みたいに演奏する人とやってたら、オブトロは形になってなかったと思います。

八木橋:そっくりさんが喜ばれるっていうの、苦手なんだよね。ジャズでもそうで、誰々風、っていう看板がないと評価されない。

10代の頃、ある人に個人レッスンを受けたことがあって。「君は誰が好きなの?」って聞かれて「グラント・グリーンです」って答えたら、「日本にはあんまりいないから、君はグラント・グリーンのそっくりさんになりなさい」って言われたのね。で、真に受けてやってみたんだけど、だんだんなんか違うなーって思って、そのあと連絡しなかった。俺にはそういうの向いてなかったんだよね。

ーそんなこと言う人いるんですね!マネだったら元の人を聴いた方がいいじゃないですか。ライブだって、ただフレーズをなぞるだけなら、遊園地のそっくりさんショウと変わらないですよ。

オブトロは八木橋さんのおかげで、なになに風、っていうサウンドとは程遠くなりましたね。良くも悪くも(笑)。

そして神戸

ーしかし、よく神戸に移住することにしましたよね。東京でギタリストとして評価を得ていたわけじゃないですか。そこから方向転換するって、すごい決断ですよ。

八木橋:うーん、まあね。でもサイドマンっていうのは使われてるだけだからね。けっきょくは日雇いなわけだし。

ー最近思うんですけど、だいたいのミュージシャンって、「有名な人」のバックで演奏するのをゴールにしてるじゃないですか。金銭面のことは置いておいても、みんな疑問もなくそれを目指してることに、すごく違和感があるんですよ。

八木橋:そうだね。だから神戸では、自分で発信することをやっていきたいと思ってるんだ。たまたま面白い物件(※元銭湯の建物)が見つかって、そこで録音したりもできるしね。こないだ行ったとき、銭湯のスペースで軽くギターを録ってみたんだけど、リバーブ効いてていい感じなんだよ。

ーへー、いいじゃないですか!

でも正直、まいりますよ。オブトロやるとき、八木橋さんが東京に来れないときもあると思うんです。そうすると、代わりを頼めるギタリストがなかなかいないんですよねー。

八木橋:家で悶々としてる人とかがいいんだろうけど、そういう人はなかなか表に出てこないからね。俺も30歳まで出てこなかったんだから(笑)。

ーうーん、たしかに(笑)。神戸で変な人いたら教えてください。って、そっちには八木橋さんいるからいいか(笑)。じゃあ最後に、ファンへのメッセージはありますか?

八木橋:メッセージねー。神戸での活動を楽しみにしててください(笑)。

ーみんな楽しみにしてると思いますよ!

八木橋恒治

1973.2.16東京八王子市出身 中学校2年の時に洋楽を聴きギターを始める。

80sPopからスラッシュメタルまで様々な音楽に触れていたが高校3年になるとJazzに目覚めジャズギターリストを目指す。

その後自宅録音で音楽制作を始め舞踏家との共演や即興演奏を行っていた。

一時音楽活動を辞めるが30代に突入後に一念発起して再び音楽活動を始める

ジャイブバンドのボガルサに出会い古い黒人音楽に目覚めルーツ系ギターリストとして活動。

バロンと世界一周楽団、Gentle Forest Jazz Band、今野英明&Walking Rhythm、坂本愛江&Hot Spice、モッチェ永井バンド、of Tropiqueのメンバーとして様々なステージに立つ。

2019年10月から東京から神戸へ移住し活動を新たに始める。