近藤哲平は変だ。ある日はサザン・ソウル、ある日はムード歌謡、ある日は寄席でも演奏する。一般的な「クラリネット奏者」のイメージとは、およそ似ても似つかない活動ばかりだ。かと思えば、実はニューオリンズ大学で音楽を4年間学んだ経歴を持つ。そして今度はエキゾチカ・バンドのフロントに立ち、本を作ってしまった。どういうことなのか。東長崎クレオール・コーヒー・スタンドで、壁にかかる輸入レコード盤に囲まれながら、話を聞いた。

[聞き手 / 早野隼、写真 / 白岩五月]

酒の勢いではじまった

– 今日はどうぞよろしくお願いします。本を出版されると聞いて、最初は音楽家の哲平さんがどういうことだろうと不思議でした。今回の出版はCD付きのアートブックという仕様ですが、そもそも出版するというアイディアが最初ですか? それともオブ・トロピークというバンドのアルバムを作りたいという考えが先にあったんですか?

近藤:どっちでもないんだよ。コロリダス(※of Tropiqueの近藤としみずの所属するラテン・バンド)のライブの打ち上げで、(コロリダスの)パーカッションの英心のソロアルバムの話をしていて。その流れで(しみず)けんた君から、哲平さんもソロ作りませんかって言われたんだよ。話してるうちに、ソロアルバムじゃなくて、クラリネット主体のエキゾチカ音楽をやったら面白いね! ってなって。だから酒の勢いではじまったようなもんなんだ。

そのあと、けんた君と参考音源をやりとりしてるうちにアイデアが広がっていって、やろう!って盛り上がって。だけど、その時点でけんた君は熊本に引っ越すことが決まっていたんだ。だから、リリースのあてもなかったけど、引っ越す前にミュージシャンを集めて録音することにしようと。

– じゃあそのとき録音したものも入ってるんですね。

近藤:入ってる。そのときの録音は、けんた君の家に機材を持ち込んで、2日間で8曲録った。いちおう事前にリハーサルもしていたんだけど、ほとんどその場で録音しながらアレンジしていったんだ。壁をバンバンと叩く音も入ってるよ。その家はもう取り壊されたから、結果として家の記念にもなったね(笑)。だけど、けんた君は熊本に行っちゃうし、ギターの長久保さんは自分のバンドで忙しいし、バンドとして活動はできなくて、録音した音源はしばらく保留になってたんだ。それに俺は、CD を作って売ること自体にそもそも懐疑的だから。

– CDというパッケージを売ること自体にあまり意義を感じていないってことですか?

近藤:全く感じないね。俺自身も昔にくらべたらCDを買わなくなったし、買ってもパソコンに入れて聴いてるし。それが本をつくるきっかけのひとつだったかも知れない。一方で、録音した音源自体は近い人には聴いてもらっていて、その中にイラストレーターのオタニ(じゅん)さんがいて、演奏を気に入ってくれた。そういう経緯で、けんた君がオタニさんに連絡取って、絵を描いてもらうことになったんだよ。でも彼自身は熊本だから、とりあえず俺が会って話そうってことになったわけ。会ってみたら、オタニさんはCDジャケットの依頼をされたと思ってたらしいんだ。でも俺はCDを出すことには懐疑的なわけで。それで、二人で話してるうちに、CD以外の形で映像と音のコラボレーションができないか、って話になったんだ。

– なるほど。それで何かCDとは別の形で発表しようということになったんですね。

近藤:うん。それでまず、WEB関係に詳しいやつをもう一人呼ぼうということになった。それが、いまオブ・トロピークでギターを弾いてるタケちゃん(大島武宜)。彼はミュージシャンなんだけど、WEBも機械いじりも何でもできるマッドサイエンティストみたいなやつなんだよ。案の定、タケちゃんは色んなことができるとわかった。でもWEB上の展開は場合によっては時間もお金もかかるから、まずはInstagramからはじめることにしたんだ。インスタ用にオタニさんに絵を描いてもらって、絵が出来上がって行く様子に曲をつけて、1分の動画にした。

– これ面白いですよね。たった1分間であっという間に絵が出来上がっていく。

近藤:でしょ? でもそれはそれとして、モノとしてどうリリースするかどうかっていう問題がまだ残っていた。ここで、絵があるなら本はどうだろうっていう発想が出てきたんだ。リトルプレスやZINEっていう方法も考えたけど、本みたいなCDケース、っていう発想はどうだろうって話になった。そもそも俺がCDに懐疑的なのは、CDを買ってもケースやライナーノートや、音以外の部分を含めたプロダクトとして大事にしてる人が果たしてどれだけいるんだろう、っていうことなんだ。だから逆に、入れ物自体にモノとしての魅力があるなら、CDでもいいとも思ってた。

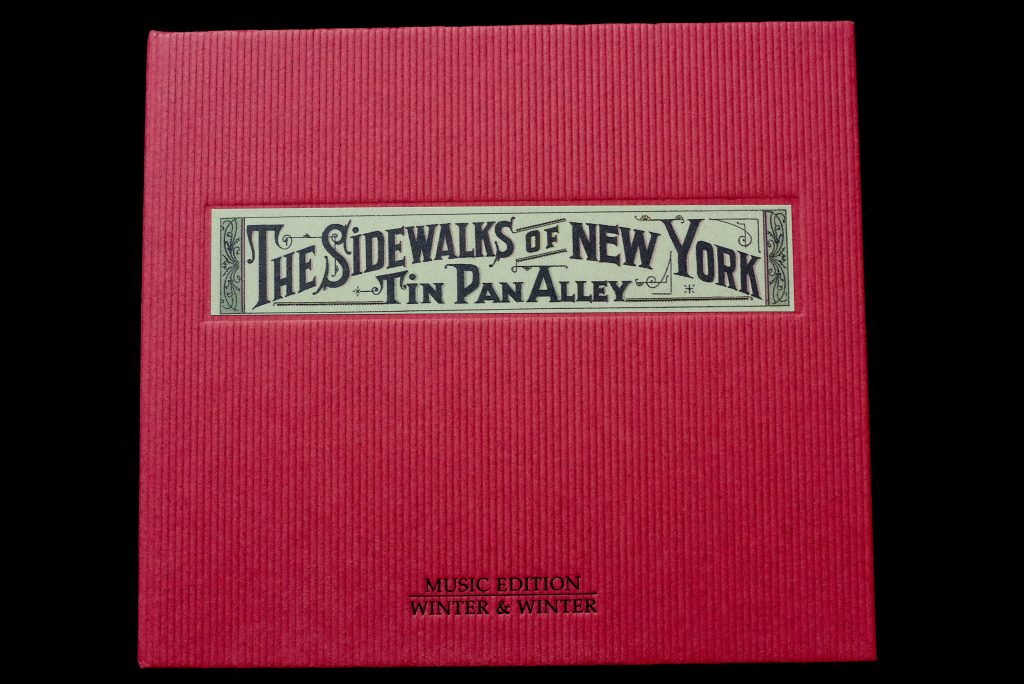

Winter & Winter

– 具体的にプロダクトとして魅力的なCDのイメージはあったんですか?

近藤:あった。俺はアメリカに留学する時にCDを一度全部手放したんだけど、残してあるものもあったのね。そのひとつが、ドイツのWinter & Winterレーベルが出してるAudio Filmっていうシリーズ。先鋭的なジャズが主体のレーベルなんだけど、このシリーズだけ違う路線なんだよね。名前の通り、映画のような、風景が見えてくるようなアルバムになってる。

装丁がすごいでしょ!これは手放したくなかったし、それこそ本棚みたいな見えるところに並べておきたい。そう思えるものであれば作る価値があると思ったし、そうじゃなきゃ作りたくなかった。

– 本当に素敵な装丁ですね! 作品ごとにすべて作りも違っていますね。

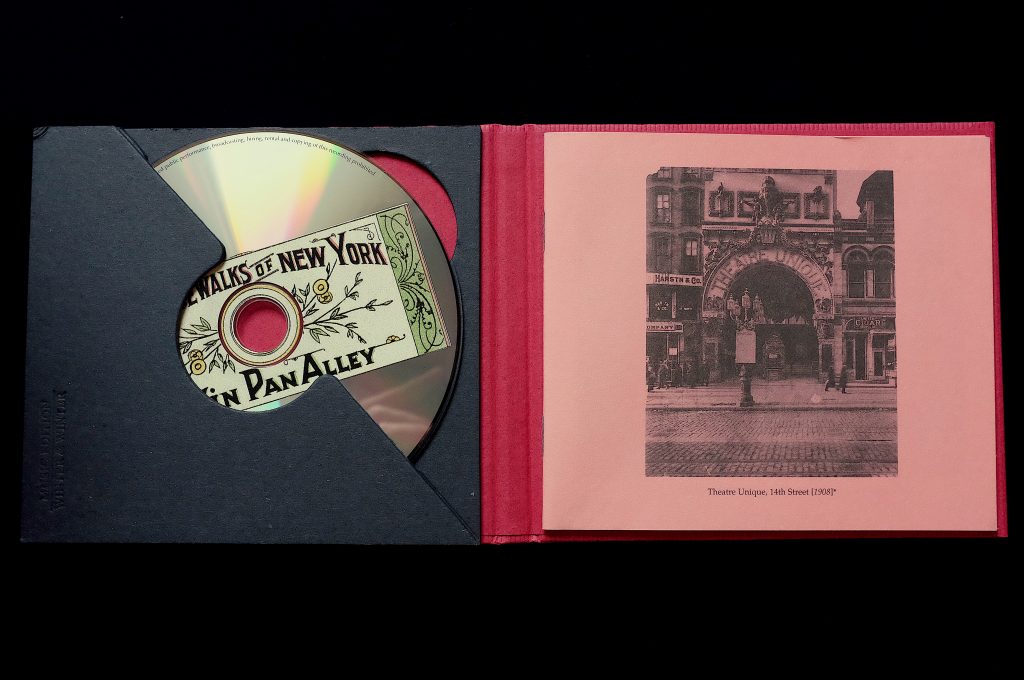

近藤:中身も最高なんだよ! たとえばこれは、20世紀初頭のニューヨークっていう設定で、当時そこで聴こえていたであろう音楽を再現してる。

馬車の音から始まるんだよ。遠くから馬車の音が近づいてきて、馬車が止まってドアが開くと同時に音楽がはじまる、っていう構成なんだ。

これはオリエント急行に乗った時に聴こえていただろう音を想像して作ってる。最初は、駅の雑踏から始まるんだよ。

このシリーズは、どのアルバムも雑踏や効果音から始まるんだ。だからオブ・トロピークの場合も、絶対に雑踏からはじめたかった。それは最初から決めてたね。

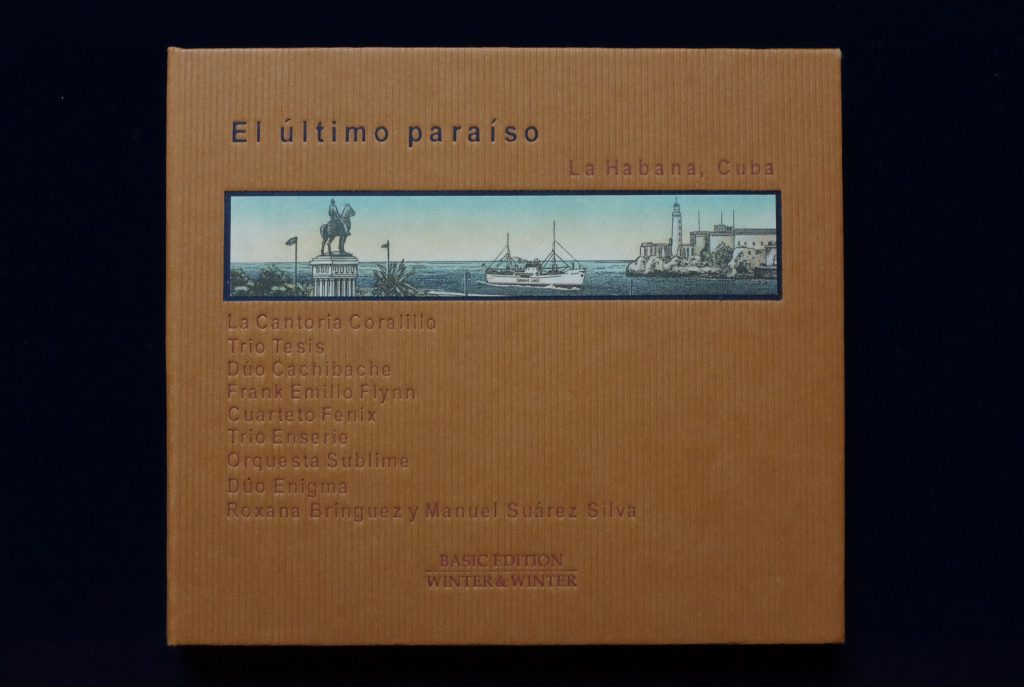

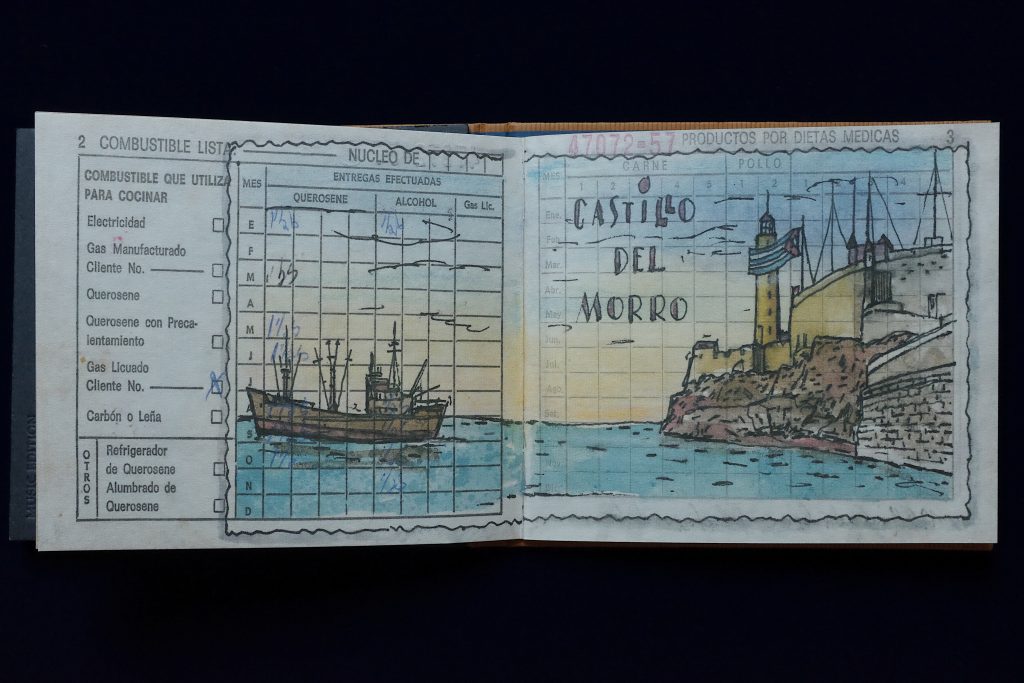

これはキューバに行ってフィールド・レコーディングをして作ったアルバムらしいんだけど、ブックレットが旅の記録ノートみたいでしょ? これが、今回のアルバム中間部に差し込んだスケッチ部分のアイディアにつながってるんだ。

– 原点はこのAudio Filmシリーズなんですね。徹底的にこだわった嗜好品って感じがします。音楽は今だとデジタルで簡単に手に入るけど、それと逆の方向ですね。

近藤:そうだね。こういうジャケットを作りたくて、特殊パッケージを作る会社に問い合わせたり、実際にWinter & WinterのCDを持って相談しに行ったりもしたよ。でも、どこからもこの仕様は無理だって言われて困ってたときに、たまたまオークラ出版の編集者の(長嶋)ミズキちゃんに会ったんだ。友達に誘われて、俺のライブを見にきたんだよ。出版社の人だって紹介されたから、CDを見せてこういうジャケット作りたいんだって話したら、できますよって言うわけ。こういう紙を作ってるところを知ってるし、製本会社も紹介できますよって。それが出版することになったきっかけ。でもその時点では、まだ本にするとは思ってなかったけどね。

勘違いから本づくりへ

– 編集者とも偶然の出会いだったとは(笑)。

近藤:うん。この音源が本のかたちになったのって本当に偶然なんだよ。オークラ出版って知らなかったんだけど、サプールの本を出した会社だっていうんだ。俺、サプールの写真集持ってたから、家に帰って確かめたら、青幻舎っていう出版社で。WEBサイトを見てみたら、特殊装丁のアート本とか、すごくかっこいい本をいっぱい出してるんだよ。こことやりたい! と思って、すぐミズキちゃんに連絡したんだ。彼女も興味持ってくれて盛り上がって、でも話してるうちに実は別の出版社だってことが判明したんだよ。サプールの本って、二つの出版社から出てるんだよね。オークラ出版が出してるのは、俺が持ってないほうだったんだ。でも、やっぱり熱のある人とやりたいから、ミズキちゃんと一緒に本を作ることにしたんだ。

– オークラ出版も、美術系の本や映画の本を出してますよね。

近藤:そうだね。ちょうど、アート系に方向転換したいっていう時期でもあったらしいんだ。タイミングもよかったんだろうね。偶然にいろんな間違いが積み重なってる。もしかしたら、俺がそのとき青幻舎に直接プレゼンに行ってたら、成立してないかもしれない。そう考えると、勘違いに感謝だね。それが去年の秋だから、まだ1年も経ってない。

– じゃあそこから出版に向けて、哲平さんとミズキさんが中心になって制作を進めたんですか?

近藤:いや、そこから先は、オタニさん、タケちゃん、ミズキちゃん、俺の4人でチームになって進めたんだ。まず最初に、「架空の南の島」の設定を考えた。その島にはどんな人が住んでるんだろうとか、町の規模、文明はあるのか、未来なのか過去なのか、パラレルワールドなのかみたいに世界観を決めていった。飲みながらね(笑)。

– 装丁についても、みんなで決めたんですか?

近藤:うん。「飾る」っていうアイディアは早い段階であったかな。具体的な方法についてけっこう話し合ったと思う。絵だから大きなサイズの本にしたいっていう意見もあったね。ポストカードみたいに1枚づつバラバラにして1枚づつ飾る、とか。

– コデックス装ですね。ペタってノド元まで開く仕様です。

近藤:ちょうどオークラ出版が、『みんなの映画100選』でコデックス装やってたね。立てかける仕様を考えるのは大変だった。4人でアイディアを出しあって、実際に表紙にカッターで穴を開けて試したりして。印刷会社の製本担当者にもずいぶんと相談したね。

– いろんな人のアイデアが詰まってるんですね。しかしこの装丁は製本屋泣かせですね。上製本のハードカバーを二つ合わせるのはなかなかの懲り様です。本文の紙もページによって変えてるし、バーコードも本体にはつけていない。

“La Palma”

– ところで、タイトルはどういう意味なんですか?

近藤:明確な意味はないんだよ。La Palma ていう単語自体はラテン系の言語で「ヤシの実」「手のひら」っていう意味なんだけど、そこから取ったわけじゃない。エキゾチックな雰囲気の造語にしたくて、いろんな造語を考えてディスカッションして決めた。あと、La Paloma っていう一文字違いの古い曲があって、ポピュラー音楽史上初の世界的ヒット曲って言われてるんだ。「ハバネラ」っていうラテンのリズムを使った曲で、南米起源だし、それと重ね合わせたところもある。

– じゃあ曲名はどうやってつけたんですか?

近藤:曲名はいちばん最後につけた。俺も他のメンバーも、曲を作るときにタイトルはつけないんだ。できた曲からイメージして、あとからタイトルを考える。例えばInto The Iration Valley って曲は、怪しい世界に迷い込んでいくような雰囲気だし、アルバムの構成としても中間部の導入だからInto〜ってつけた。あと、個人的にライ・クーダー の『Into The Purple Valley』ってアルバムへのオマージュでもある。音楽性はぜんぜん違うけどね。タイトルだけ。

– それぞれの絵と曲は関連してるんですか?

近藤:いや、それはない。だってYageeって曲なんて、ギターの八木橋(恒治)さんが書いた曲だからヤギーだもん。意味より響き重視。2曲目のアレ・マロン(Aller Marrons)は読めないし。クレオール語でGo To The Mountain ていう意味で、クレオール語に関する本を読んでいて見つけた言葉なんだ。奴隷制度の時代、奴隷が農場から逃げるときに「山に行く」って隠語を使ったんだって。響きもいいし気に入ったんだけどスペルが書いてなかったから、著者に問い合わせて教えてもらったよ。

– ストーリーもあるんですよね

近藤:うん。本には書いてないけど、主人公の設定もあるよ。カリフォルニア在住の30代の独身男性で、仕事とか趣味とか、オタニさんが考えた人物像があるんだ。その主人公が、ふとしたきっかけで異世界に迷い込んで、また現実世界に戻ってくるまでの旅の記録になってる。最初と最後の絵に、穴があるじゃない? この穴が異世界への通り道なんだ。最後の絵では髭が生えてて、時間が経過してるのがわかる。さっき話したけど真ん中のパートは、旅の最中に主人公が描いたスケッチ帳。その部分は音もテイストを変えてある。

– それで紙も変えてノートの感じを出したんですね。やっぱり、聴きながら本を読んでもらうイメージなんですか?

近藤:そうだけど、でも文字での説明はないし、音楽も、いちおう流れはあるけど絵と明確に対応はしてない。だから、曲に合わせてページをめくっていくっていう感じじゃないね。 音楽は、イメージを喚起する材料。受け取った人が自由にイマジネーションをふくらませてくれたらいいと思ってる。好きなページを飾りながら聴いたりとかね。

録音はロマン

– 録音で苦労したことってありますか?

近藤:効果音の録音が大変だった。鳥の声や雑踏も、ぜんぶ俺が録音したんだよ。あり物の音源は全く使ってない。やっぱロマンがないじゃん。

– 風景としての音なんですか?

近藤:いや、あまり厳密にしたくなかった。イメージがふくらむように、具体性のない音にしようと思った。だから、話し声も入ってるけど、内容や言語が分からないようにぼかしてある。

雑踏は、まる1日かけて新宿のガード下や地下道や、いろんな場所で録音した。いい音が録れる場所って少なくて苦労したよ。どこに行っても、よく聞くと何かしら機械の動作音がしてるんだよね。言葉が判別できたらダメだから、そうなるとさらに難しくて、ひたすら歩き回った。ちなみに穴場は、午前中のデパート。まだ客が少ないからか、店内放送も音量を抑えてあるんだ。でも人がいないわけじゃないから、話し声や足音はしていて、それが広いスペースに響いて、いい感じでぼやけて聞こえるんだよね。

その他にも、ぜんぜん別のときに六本木ヒルズ最上階の会員制フロアのパーティで演奏したときに録音した音源も使ってる。外国人が多いパーティで、何語かわかんなくていい感じなんだ。だから、六本木ヒルズから新宿の地下道からまで、東京中のまさに上から下まで音がミックスされてることになるね。

– へえー面白い! 鳥の声っていうのは、どこで録音したんですか?

近藤:何日もかけて、いろんな場所で録音したよ。都内だと、カラスがどこにでもいるからダメ。カラスって、トロピカルな南の島にいて欲しくないじゃん? オーストラリアの鳥を集めて放し飼いにしている公園が埼玉のはずれにあるんだ。なるべく人が少ない時間帯がいいから、早起きして朝イチで行って、すごくいい鳴き声が録れたんだけど、ひとつ問題があった。そこは敷地内に小川が流れてて、水の音が入っちゃうんだよ。水音がないものが欲しかったから、けっきょく使えなかった。あと、横浜のズーラシアにウォーキング・バードケージがあるっていうから行ってみたんだ。やっぱり朝イチで。でもバードケージはすごく小さくて、しかも鳴く鳥はぜんぜんいなかったんだよ! 仕方ないから、広大な敷地を延々と歩き回って鳥の声を探したよ。動物園自体が巨大な森みたいな作りだから、どこかに珍しい鳥が鳴いてないかな、と期待したけど、ダメだった。もうあきらめてたとき、たまたまバクがいる脇を通ったら、バクの鳴き声って鳥みたいに高音なんだよね。何の声だかわからないエキゾチックな雰囲気で、これは使える! と思って録音して。アルバムに、バクの声いっぱい使ってあるよ。

そうやって録音をあつめたんだけど、最終的に近所の公園に行って、自分で鳥笛を吹いた音を録音したからね。それも大変で。日の出と同時に4時ごろ行ったんだけど、その日はちょうど日曜日で、土曜の夜に飲んで公園で始発待ちしてる若者がけっこういて想定外だった。話し声のしないタイミングを狙って録音するハメになって苦労したよ。

けっきょく、バクや鳥笛のそれぞれのコマ切れのテイクを、重ねて重ねて編集しまくってアルバム用の音を作ったんだ。数秒のパーツを切り貼りしたものが30〜40トラックぐらいになって、細かすぎて気が狂うかと思ったよ。

– あまり期間もなかったようですが、収録するための追加曲はどうやって作ったんですか?

近藤:すでにバンドでライブもやってたから、新しい曲のストックはあったんだ。インスタ用に作った曲も使ったよ。まず2日間スタジオに入ってバンドで録音した。事前にレコーディング用のリハーサルもしたし、一発録りでいけるだろうと思ったけど、甘くなかったね 。ベーシックな部分は録れたんだけど、それだけじゃ駄目だった。いまいち良くなかったんだよね 。だから、バンドで録音したものに、さらにギターや個々の楽器を重ねていった。タケちゃんも家で色々できるから、二人でやり取りしながら重ねていった部分が多いね。俺も家で毎日夜中まで、鍵盤とパーカッションを録音してたよ。銅鑼までわざわざ借りてきたからね!音が大きいからさすがに自宅では無理で、近くのスタジオで銅鑼だけで3時間かけて録音したよ。2曲目にちょっと使っただけなんだけど。

ミックス最終日の朝も、家で録音してたよ。どうしてもフット・ストンプの音が欲しくて、靴を何種類か並べて試しながら。7月なのに締め切って冷房も切ってるから、上半身ハダカで汗だくで(笑)。フット・ストンプ一発なんて、使える音源いくらでもあると思うんだけど、それだとロマンがないからさ!

ラテンをやるつもりはない

– 今回の収録曲は、パッケージに合わせて南の島をイメージしているんですか?

近藤:そうだね。ラテン、トロピカル、っていう要素は意識してる。でも、いわゆる本格的なラテン・ミュージックをやってるという感覚はないかな。エキゾチカってジャンル自体が似非ラテンみたいなものだしね。やりたいのは、ラテンをベースにした、変な音楽。いろいろ参考にしたけど、特に、コロンビアのボゴタって都市の音楽シーンが面白い。クンビアをベースにして変わったことをやってる、冒険的なミュージシャンたちがいるんだよ。中でも、けんた君とこれだね!って盛り上がったのは、メリディアン・ブラザーズ。

あと、個人的にいちばん参考にしたのは、オンダトロピカの2ndアルバム。一聴すると普通だけど、すごくハイブリッドな音楽だと思う。タジ・マハール『ミュージック・ファ・ヤ』とかオル・ダラの1stみたいな質感。

あとはやっぱり、『ラテン・プレイボーイズ』!いつ聴いても最高だね!なにがやりたいって聞かれたら、コレ。

近藤:リスナーとして、いろんな音楽を聴くのが好きなんだ。もともとミュージシャンになりたいって思ってた訳でもなかったし。高校では吹奏楽部だったけど本格的に音楽をはじめたのはハタチ過ぎてからで、バンドをやりたかったっていう動機なんだよ。最初は、ロックバンドでサックスを吹いてたんだ。ロックっていっても、たとえばビートルズの『サージェント・ペパーズ(・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド)』 とか、ポップで変な音楽がやりたくて。後期キャプテン・ビーフハートとかボンゾ・ドッグ・バンドとか。あとオブ・モントリオール。オブ・トロピークのバンド名は、そこから取ってるんだよ。

– そうなんですか!じゃあニューオリンズ音楽は、後になってはじめたんですか?

近藤:うん。変わった音楽が好きだったのと同時に、いわゆる黒人音楽も大好きだった。アメリカ音楽のグルーヴをたどっていくと、よくニューオリンズに行き着くって言われてるけど、ニューオリンズはクラリネットが盛んな街で、自分自身もだんだんグルーヴ志向になったこともあって、最終的にニューオリンズに行っちゃった。こう見えて俺、ニューオリンズ大学ジャズ科卒業だからね! ジャズ色ゼロだけど(笑)。

留学中は現地の音楽をかなり深い部分まで追求したよ。だから自分ではニューオリンズスタイルのプレイヤーだと思ってる。楽器も昔の現地のプレイヤーが使ってた古いタイプのクラリネットだしね。

– アルバート式クラリネットですよね。どうしてわざわざ古い楽器を使ってるんですか?

近藤:音色だね! 音色が好きだから使ってる。理由はそれしかないね。今の楽器よりキイの数が少ないから運指もやりづらいし、ピッチも悪い。そういう点を改良したのが、現行のクラリネットだから。でも、ピッチのルーズさが、逆にいわゆる黒人音楽や民俗音楽には合うと思う。音程を揺らしやすいし、音色の幅も大きいからね。

驚きが大事

– 参加したミュージシャンはどんな人たちなんですか?

近藤:普段の活動ジャンルはみんなバラバラなんだ。エキゾチカっていうと、ラテンのパーカッション奏者やレゲエのベーシストや、いわゆるエキスパートに声をかけると思うんだ。そのほうが演奏がまとまるからね。でも、いわゆる「いいバンド」じゃなくて、ジャンル分けできない「変なもの」にしたかったんだよね。だから、面白くなる保証はないんだけど、あえてバラバラなジャンルから気になるミュージシャンを集めた。やってみたら、面白かった。成功だね。

– 変なもの、ですか。たしかに、この音源をジャンル分けするのは難しいですね。

近藤:うん。他にないサウンドだと思う。今っぽさがないのが、ポイントだね。いわゆる流行みたいなものってあるじゃない? その時代の流行の音に影響されているバンドって多いけど、オブトロはびっくりするくらい「今」の感じが希薄なんだよ。あとインスト・バンドって、いわゆる通好みな方向に行きがちなんだけど、俺らは真逆。とにかくポップでキャチー。ソロ回しもやらないから曲も短いし、子供が聴いても楽しめると思うよ。

– 今後はこのメンバーで活動するんですか?

近藤:そうだね。今後も同じメンバーで活動していくつもりだよ。このバンドがなかったら、このメンツが一緒に演奏することはなかったかもしれない。そう考えると、まだまだ可能性を追求したいよね。やっぱり想定外のことが面白いし、エキゾチカ・ミュージックって、「驚き」が大事だと思ってる。俺が変な音楽を好きなのも、「驚き」の部分に惹かれるからなんだよね。

– 驚きって、大事ですよね。この本を見たら、大抵の人は驚くと思います。装丁も中身もこだわりまくってますからね。

近藤:そうだったらいいね。手に取ってくれた人にとって、毎日の生活の中でのサムシング・エルスになったらうれしい。そうやって10年、20年経っても持っていてくれたら、最高だね!

近藤哲平

アルバート式クラリネット奏者。University of New Orleans卒業。アメリカ南部仕込みの歌うようなスタイルで、ニューオリンズ・ジャズからブルース、ラテン、ムード歌謡まで、ボーダレスに活動する。ヴィンテージ楽器の甘い音色とソウルフルなパフォーマンスは唯一無二である。of Tropique、ペーソス、 コロリダス、 Golden Wax Orchestra、Lonesome Serenadersに所属。ボーイズバラエティ協会会員として寄席にも出演中。あがた森魚などベテランから中山うりなど若手まで、サポート活動も多い。サム・クックとウディ・アレンが好き。https://teppeikondo.blogspot.com/

https://www.oftropique.com/