ドラマ『僕の手を売ります』

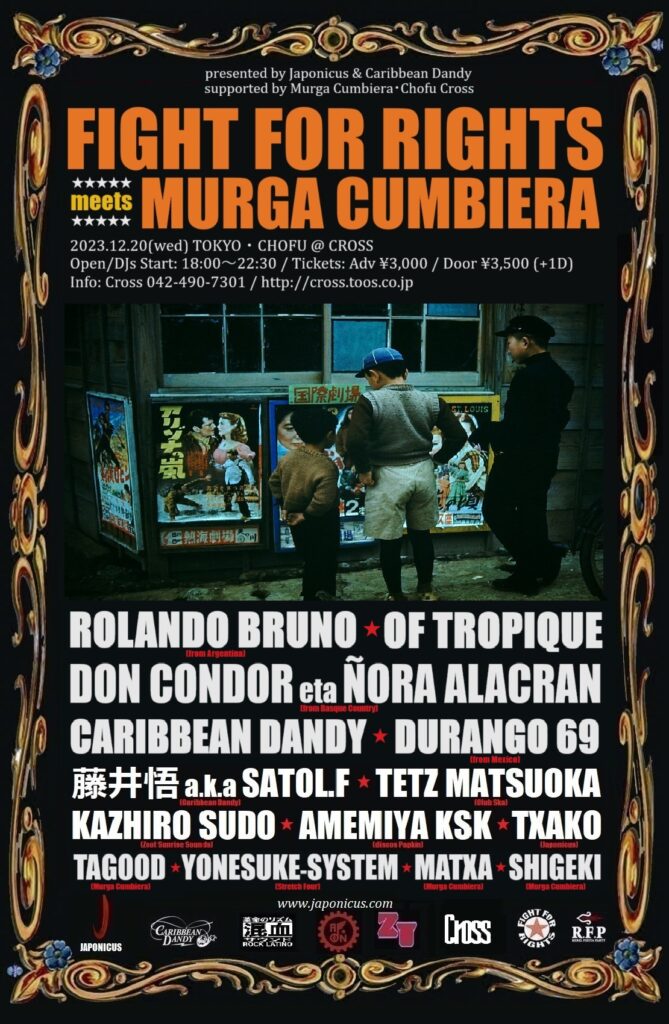

【LIVE情報】

12/20(水) 調布 Cross

『Fight For Rights meets Murga Cumbiera』

from 18:00 to 22:30

adv ¥3000 / door ¥3500

【BAND】

of Tropique

Rolando Bruno (アルゼンチン)

Don Condor eta Ñora Alacran (バスク)

Durango (メキシコ)

【DJ】

藤井悟 (Clandestino), TETZ MATSUOKA (Club Ska), KAZ SUDO (Zoot Sunrise Sounds), AMEMIYA KSK (discos Papkin), TXAKO (Japonicus), TAGOOD (Monte Bailanta), YONESUKE-SYSTEM (Stretch Four), MATXA (Los Tequila Cokes), SHIGEKI (Murga Cumbiera)

【visuals】MATCHA (Rebel Fiesta Party)

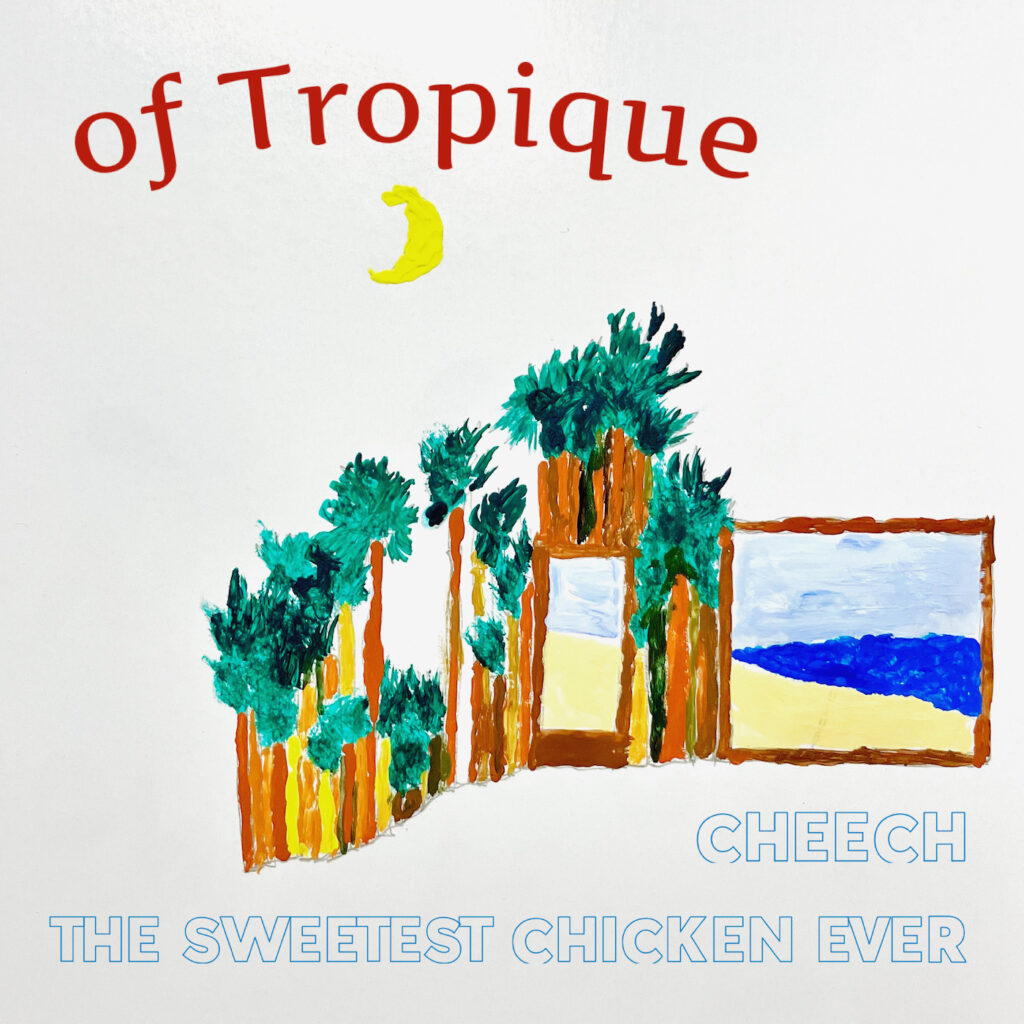

New Digital Single out Nov 3rd !

11/3(金) にNew Single を配信リリースします。

ギターにワダマンボ(CaSSETTE CON-LOS)、パーカッションに小林むつみ(民謡クルセイダーズ)を迎えた2曲をカップリング。ポップな持ち味はそのままに、ひねくれたギターと自由なパーカッションが耳に残る、キャッチーな仕上がりとなっています。

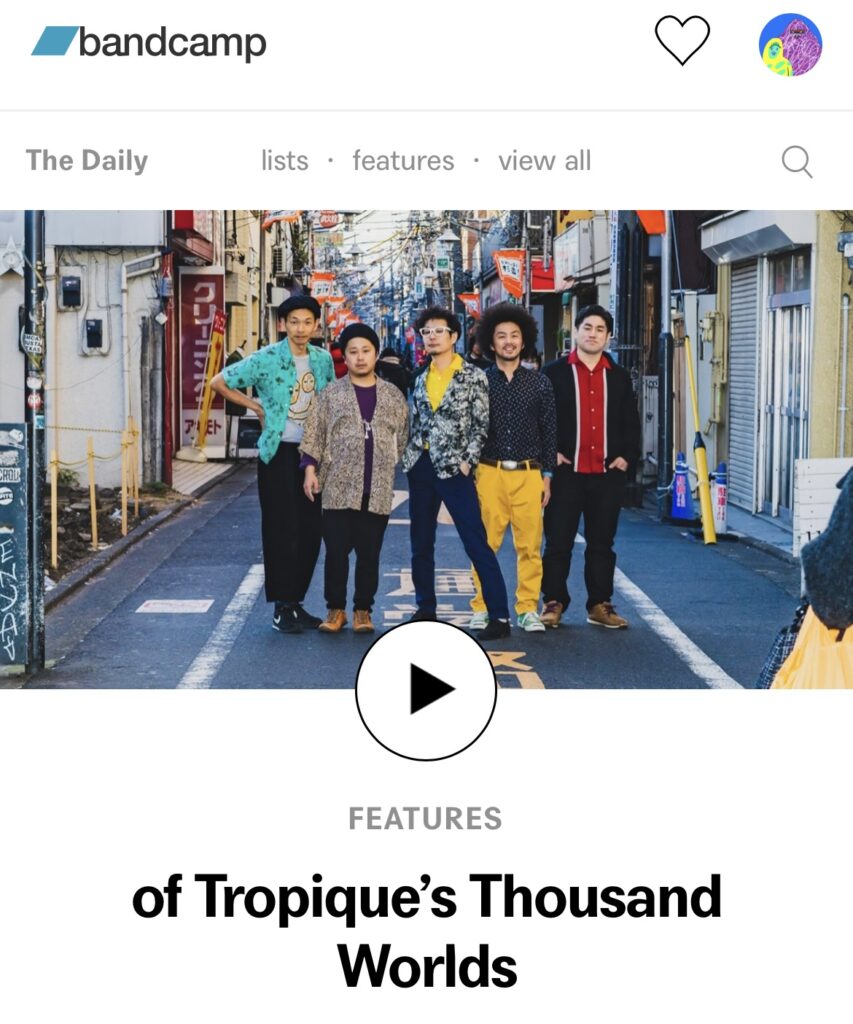

Bandcampに特集記事が掲載されました

Bandcamp Daily の “FEATURES” で of Tropique が取り上げられました。クラリネット近藤のインタビューをベースにした記事で、とても素晴らしい内容にまとまっています!

https://daily.bandcamp.com/features/of-tropique-buster-goes-west-interview

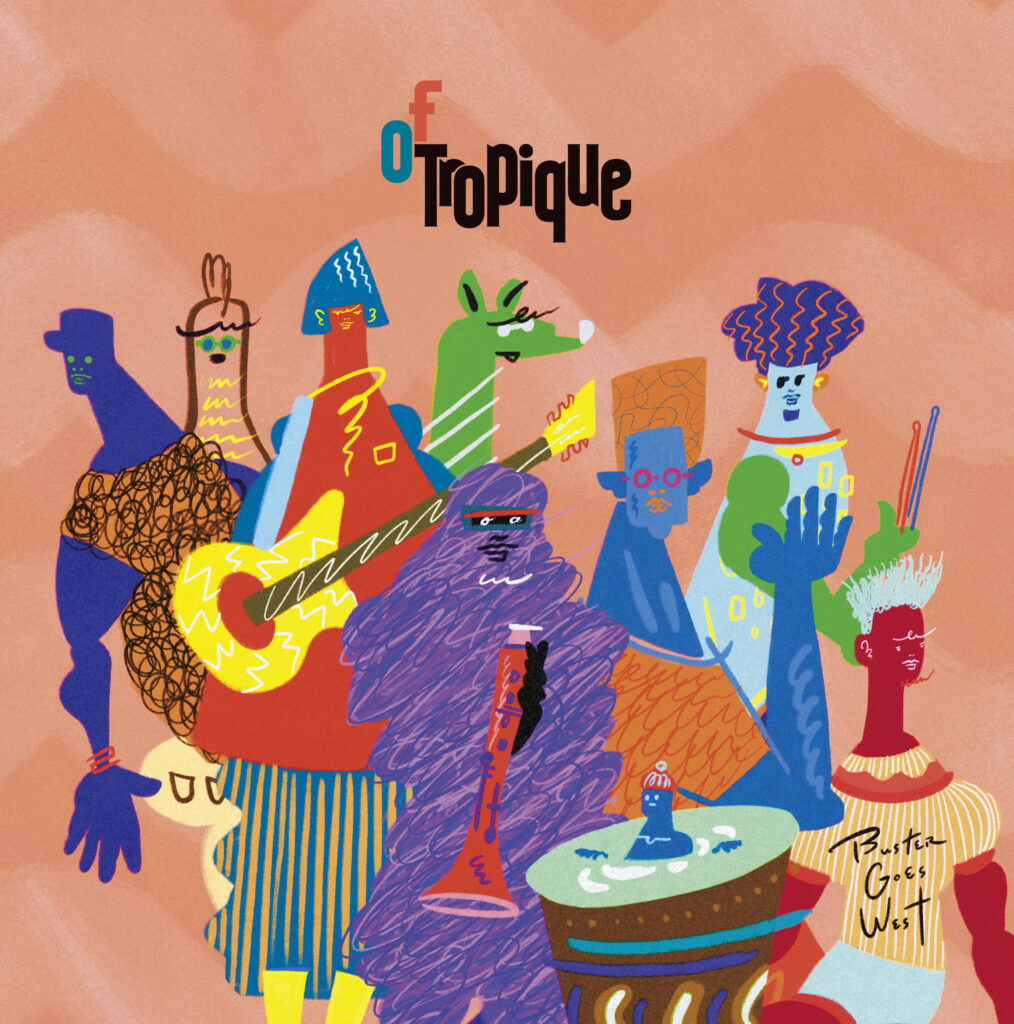

NewアルバムがLPでリリース!

2/3に米Electric Cowbell Records よりフルアルバムがLPでリリースされます。ゲストにアルゼンチンの人気ミュージシャンRolando Brunoと民謡クルセイダースの小林むつみを迎えた自信作です。オタニじゅんの手による美麗ジャケットもLPサイズで堪能できます。ぜひご期待ください。

『MADE IN YAMATO』が全国で公開中

FMまつもと「Hickory Sound Excursion」で『La Palma』が紹介されます。

2/10(木)19:30より、FMまつもと「Hickory Sound Excursion」で、2018年にオタニじゅん氏と作ったアートブック『La Palma』が紹介されます。

パーソナリティは洒脱なデザインWEBショップrovakk musikk の久納ヒサシさん。

クラリネットの近藤とオタニ氏のコメントも放送されますのでお楽しみに。

音楽を担当した『帰り道』が限定上映!

1月22日より1週間『片袖の魚+東海林毅ショートフィルム選』大音量上映が、池袋シネマ・ロサで開催されます。

上映作品の『帰り道』は、of Tropique 名義ではじめて映像に音をつけた記念すべき1本です。書き下ろした“Three Gringos”はその後のライブでも好評でたびたび演奏していますが、映画バージョンのアレンジも気に入っています。ぜひ大音量でお楽しみください。

その他の作品も振り切れてて見応えがあります。監督の最新作『片袖の魚』はトランスジェンダー当事者をキャスティングした映画ということでかなり話題になっていたので、気になっていた方も多いのでは。

一週間限定ですのでお見逃しなく!

【上映時間】

1/22(土)18:00

1/23(日)〜27(木)18:30

1/28(金) 18:00

【上映後舞台挨拶】

1/22 イシヅカユウ 広畑りか 田中博士 東海林毅(監督)

1/28 イシヅカユウ 黒住尚生 眼鏡太郎

シネマ・ロサ http://www.cinemarosa.net/index.htm

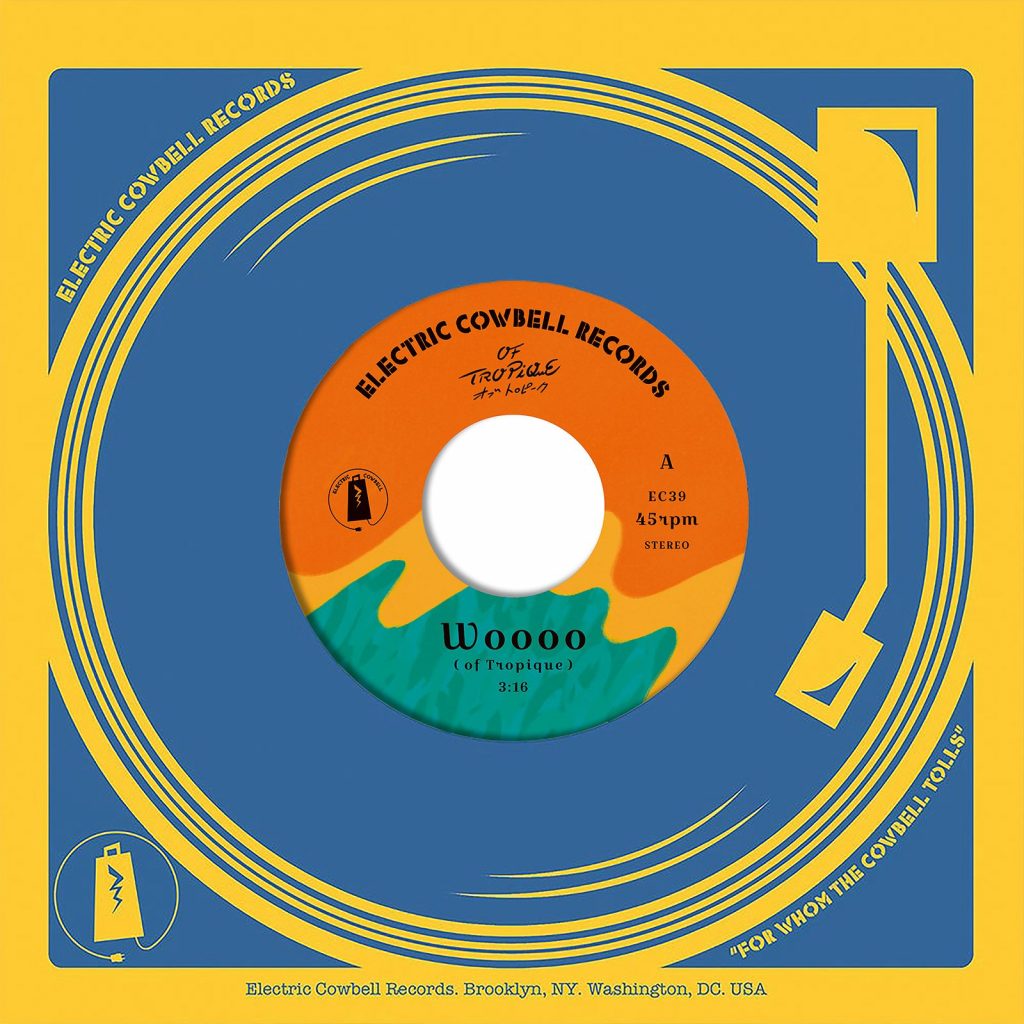

シングル盤レコードが米Electric Cowbell Records よりリリース!

本日、ワシントンD.C.を拠点とするElectric Cowbell Records より7inch シングルレコードが発売されました。国内での流通は100枚のみです。

楽曲自体は各ストリーミングサービスでも聴けますが、オタニじゅん氏の秀逸な盤面デザインに加え、レコードの音質も素晴らしい仕上がりですので、ぜひお買い求めください。

WEBでの取り扱いショップは、ディスクユニオン、タワーレコード、Jet Set、パライソレコード、ピカント、Eat Records、STEREO RECORDSです。

冨永昌敬監督『四つ目の眼』の音楽を担当しました

冨永昌敬監督の短編映画『四つ目の眼』の音楽を担当しました。神奈川県大和市を舞台にしたオムニバス “MADE IN YAMATO” の中の1本です。

第22回東京フィルメックスで、10月30日の13:00よりお披露目上映されます。

“Zoro” のMVを公開しました

10月29日リリースの7inchレコードのB面曲 “Zoro” のMVを公開しました!

監督は冨永昌敬、撮影は2019年に都内各所~横浜~相模湖で行いました。

シュールで無国籍感あふれる映像を、ぜひご覧ください!

新作7inchレコードがリリース決定!

米Electric Cowbell Records より、2曲入り7inchレコードが10/29に リリース決定!現在レーベルのBandcampページで先行予約中です。

国内での取り扱いなど詳細はまたお知らせいたします。ご期待ください!

『彼女のウラ世界』地上波放送スタート

6/21(月)24:55より、音楽を担当したフジTVドラマ『彼女のウラ世界』の地上波放送が開始されます。2話目からは、毎週月曜24:25からの放送です。この機会に是非ご覧ください!

出演者

三浦貴大 剛力彩芽

西田尚美 杉山ひこひこ ゆうたろう 栁俊太郎 霧島れいか 藤田朋子 他

スタッフ

原作:「彼女のウラ世界」(東京カレンダー)女里山桃花

脚本:錦織伊代 阿久津朋子

監督:冨永昌敬

音楽:of Tropique

プロデュース:鹿内植(フジテレビ)

プロデューサー:佃敏史(共同テレビジョン)

特別協力:東京カレンダー/ひかりTV

制作協力:共同テレビジョン

制作著作:フジテレビジョン

今藤洋子『ヨコローグ』

今藤洋子チャンネルで毎週金曜日に配信されるショートムービー『ヨコローグ』の音楽を担当しました!

冨永昌敬(監督) × 松本哲也(脚本)のコンビによる全8話。どれも2〜3分の短編なので、お気軽にご覧ください!

本編はコチラから→ 今藤洋子チャンネル

出演者

今藤洋子、松本哲也、永島克、宮城由紀乃

スタッフ

脚本:松本哲也

監督:冨永昌敬

音楽:of Tropique

撮影:市来聖史

録音:光地拓郎

ヘアメイク:大岸美沙希

助監督:平井諒

協力:Shiny Owl 表参道

ドラマ『彼女のウラ世界』

フジTV系ドラマ『彼女のウラ世界』の音楽を担当しました!

3/22より、まずはフジテレビTWO、ひかりTVにて放映開始です!

出演者

三浦貴大 剛力彩芽

西田尚美 杉山ひこひこ ゆうたろう 栁俊太郎 霧島れいか 藤田朋子 他

スタッフ

原作:「彼女のウラ世界」(東京カレンダー)女里山桃花

脚本:錦織伊代 阿久津朋子

監督:冨永昌敬

音楽:of Tropique

プロデュース:鹿内植(フジテレビ)

プロデューサー:佃敏史(共同テレビジョン)

特別協力:東京カレンダー/ひかりTV

制作協力:共同テレビジョン

制作著作:フジテレビジョン