このインタビューは、2020年1月に行われました。

彼女のバンドMumbia Y Sus Candelosos(ムンビア・イ・スス・カンデローソス)は最初のシングルを発売したばかりで、4月にはゲスト参加してもらったof Tropique の新曲リリースが控えていました。

それから、コロナが来ました。

of Tropique のリリース元はアメリカのレーベルでした。あちらの被害は日本の比ではなく、発売延期となり、今後のメドはいまだに立ちません。

リリースに合わせて公開するはずだったインタビューはどうしようと悩んで数ヶ月、なんと!Mumbia が2枚目のシングルを発売したそうじゃないですか!しかも、コロンビアの国営ラジオ局からもオンエアの依頼が来ているらしい。よし、この波に乗るしかない!

というわけで公開することにした幻のインタビュー、Mumbia Y Sus Candelososのレコードと合わせてお楽しみください!

(※以下の内容は、2020年1月当時のものです。)

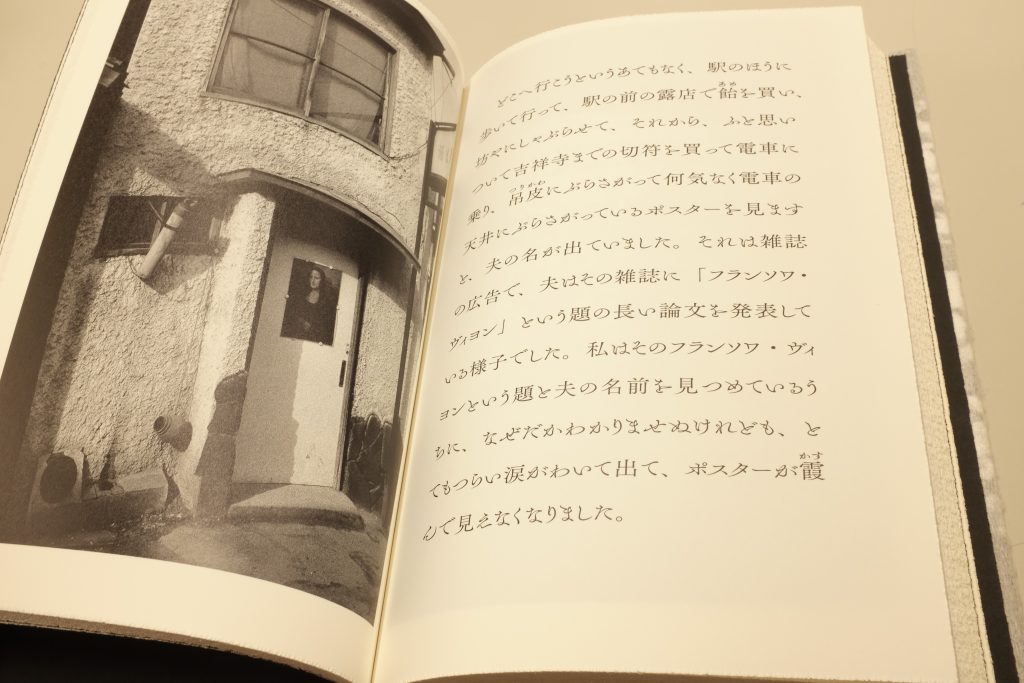

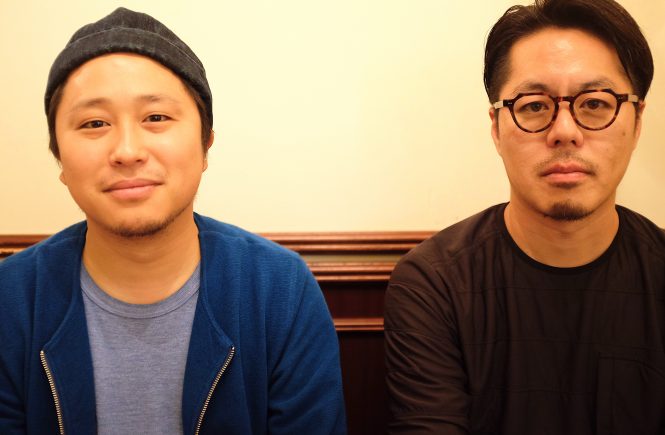

オブ・トロピークに欠かせないパーカッション奏者、小林ムツミ。

世界中からライブのオファーが絶えない人気バンド 民謡クルセイダーズのメンバーであり、自身の率いるMUMBIA Y SUS CANDELOSOS(ムンビア・イ・スス・カンデローソス)でも7inchをリリースと、勢いが止まらない。

彼女は、「普通」のパーカッション奏者とはひと味もふた味も違う。MUMBIAのライブでは、自らリズム・トラックを打ち込み、ショルダー・キーボードを嬉々として弾きまくる。

オブ・トロピークのレコーディングでも、音楽的とは言い難い要望にも柔軟に対応し、頼まないうちから鳥笛を吹きだす。おかしい。いったい彼女のルーツはどこにあるのか。

MUMBIA Y SUS CANDELOSOSとして初の7inchが好評の中、渋谷宇田川町、音楽好きが集う虎子食堂にて、閉店時間まで話は尽きなかった。

[取材&写真:近藤哲平]

ジョージ・ハリスンを聞く

小林:生まれは北海道で、東京の立川で育ちました。小学生のときは6年間ピアノを習ってたんですよ。学校の図書館で民族楽器の図鑑を見たり、テレビの「世界の少数民族」みたいな番組を見るのが好きな子でした。

ー変わった子供ですね(笑)。音楽との出会いはどんなでした?

小林:姉がビートルズの熱狂的なファンだったんです。中学のとき、姉がかけてた曲からジョージ(ジョージ・ハリスン。ビートルズのギタリスト。)の弾くシタール(インド音楽で使われる弦楽器)が聞こえてきて、なんだこの音は!って思って。それからインド音楽に興味が出て、高校になってタブラ(インド音楽で使われる打楽器)買っちゃいました。教則ビデオ見たけどよくわかんなくてすぐ挫折しましたけどね。

ールーツはジョージ・ハリスンですか!

小林:中高あたりは、近くの大きい図書館で、ボサノバとかのブラジルものや、アフロやレゲエやジャズ、「世界の民族楽器シリーズ」とか、浅く広く片っ端から借りて聴きまくりました。

パンク、ハードコアも好きでしたね。ハードコアバンドをやりたくてエレキギターに挑戦するもメンバーが見つからなくって、バイト先のハードロック好きのお兄さんからなぜかイングヴェイ・マルムスティーンをやれと言われてスコア(譜面)をもらったけど、難しすぎて挫折しました。

ディジュリドゥを吹く

小林:その頃はジャムバンド(即興演奏中心のロックバンド)が人気で、Phish(=フィッシュ)やMedeski Martin & Woodのライブとか見に行きましたね。

小林:レイヴ(音楽に合わせて踊る野外イベント。山中などでオールナイトで開催されることも多い。)にもハマって、そこからエレクトロな音楽にも興味を持ちました。いま思えば好奇心が爆発してましたね。ネパール人やニュージーランド人や、年齢も国籍も関係なく友達がたくさんできました。

ー高校でレイヴですか!山とか行ってたんですか?

小林:行ってましたねー(笑)。でも深夜イベントは未成年が入れないっていうことを知らなくて、当時新宿にあったリキッドルームで、あなた何歳ですか?生年月日と干支を言ってください、って聞かれて答えられずに悲しく帰った思い出があります。

小林:高校1〜2年のころからディジュリドゥ(オーストラリアの先住民アボリジニの吹奏楽器。息継ぎをせず循環呼吸で演奏する。)を吹き始めて、帰り道に公園でひとりで循環呼吸の練習してました。月イチで横須賀の公園で開催されているディジュリドゥ奏者の集いとかにも通ってて、「ディジュリドゥ女子高生」って呼ばれてました。たぶん今でもできますよ。まだクンビアでディジュリドゥ吹いた人はいないだろうから、いつかやってみようかな(笑)。

ーどんどんマニアックな方向に行きますね。

小林:その集まりで知り合った太鼓叩きの友達がセッションしてるところに遊びに行って横で教えてもらったりしてるうちに、「太鼓好きかも!」って思うようになって。で、ボンゴを買って公園で叩いてたら、たまたま通った人に「バンドやらない?」って誘われたんです。

バンドをはじめる

小林:それが高校二年生くらいのときです。mossっていう、ダブとジャズとドラムンベースが混ざったような、音は深めな感じのインスト・ジャムバンドでした。

ー偶然声かけられたにしては、好きなシーンで活動をはじめたんですね。

小林:そうですね。ちなみにアルバムにゲスト参加しているトランペットはDouble Famousの坂口さん (坂口修一郎。「大事なのは、匂いを嗅ぐこと」参照) で、歌っているのはDRY&HEAVYのAo Inoueさんです。そして、なんと民謡クルセイダーズで今一緒にやっているMoeさんもメンバーだったんです。

ーえ!高校時代からの付き合いなんですか?

小林:うん、相当長いでしょ?mossは、2003年に新宿LOFTのレーベルからアルバム出して、リリースパーティをもって解散しました。なんでだったかよく覚えていないんですけど。

小林:そのころは、HBっていうインストのガールズバンドもやってました。初期の編成は私とチェロ、エレクトロ・マリンバ、ホルン、ドラム、ベース、ギターでした。

ーまたすごい編成ですね。その人数で女性だけっていうのも珍しい。そういうコンセプトでメンバー集めたんですか?

小林:はい。ドラムのMakiちゃん(※Maki Garcia。現在はLOVE ME TENDER で活動。)と、ギャルバンやろう!って(笑)。曲はポリリズミック(ポリリズム=複合リズム)に組み立てていてミニマルで、ループ(短いパターンの反復)で盛り上げていく、みたいなバンドで。2005年にフジロックに出て、その後紆余曲折してドラム、ベース、パーカッションのリズム隊のみのトリオになってP-VINEからアルバム出しました。

ーだいぶ減りましたね。

小林:まあ、女性は仕事がいろいろありますからね(笑)。

3人になってからは、何せメロディをやる人がいないからリズムとベースのからくりだけで曲を作ってて、リハではポリリズムを延々やる、みたいな。リズムについて考えるすごい良い時間でしたね。パーカッションもいろいろ増えて、グロッケンも使ってました。

クンビアにハマる

小林:当時は他にも、即興演奏のシーンに出入りしたり音楽劇で演奏したりラテンビッグバンドに参加してました。

ーラテンビッグバンド!それまでもラテンや南米の音楽ってやってたんですか?

小林:全くやってませんでしたね。

ーそこからクンビアやるようになったきっかけは何だったんですか?

小林:その頃に参加してたバンドでクンビアを取り入れた曲をやったことがあって、なんかノリが自分の波長と合ってるなーって思ったんですよね。もう全曲クンビアでもいいんじゃないか、ってくらい(笑)。

そこからクンビアのバンドやってみたいなぁってうっすら思い始めて。日本でクンビアって単語をよく聞くようになったのは、デジタルクンビアが広まったあたりだと思うんですけど、私もZZK(アルゼンチンのレコードレーベル。デジタルクンビアの流行を作った。)のアーティストは片っ端から聴いてました。Dick El Demasiadoが来日した時、私のやっていたユニットもイベントで一緒になったこともあるんですよ。

ーそれはうらやましい!でもデジタルクンビアは打ち込みだし、バンドとはまた違いますよね。

小林:そうですね。私の場合、デジタルにしてもバンドにしても、クンビアのビート感が大好きなんです。それまでどちらかというと変拍子やポリリズムが好きだったんで、逆にシンプルな4拍子の奥ゆかしさに感動して。私の周りの音楽シーンでは正確でバカテクなリズムを美としがちだったんで、その反動が大きかったです。

ーなるほど。日本のインストバンドは、テクニック志向が多いですよね。

小林:私もそういうところにいたから、クンビアの訛りを聴いて、もう最高だ!って思っちゃって。それで世界のありとあらゆるスタイルのクンビアとその周辺の音楽を聴いてるうちに、Meridian Brothers(メリディアン・ブラザーズ)やFrente Cumbiero(フレンテ・クンビエロ)や、クンビアを取り入れた実験的な音楽をやっている人達の存在を知ったんです。

小林:世界には自分にとってドツボなシーンがあるんだなぁってすごく嬉しくて、そのままどっぷりハマッてしまいました。それで、日本人である自分がクンビアをやったらどんなものが生まれるだろうと思って2013〜14年くらいから始めたのが、ムンビア(・イ・スス・カンデローソス)なんです。

ムンビアをはじめる

ーバンド名の Mumbia Y Sus Candelososは、どういう意味なんですか?

小林:Mumbiaは「ムーちゃんのCUMBIA」で、スペイン語で「ムーちゃんのクンビアと炎を宿すものたち」みたいな意味です。最初は、吉祥寺BAOBABの(店長の)YOSUKEくんがつけてくれた「Banda de la Mumbia(バンダ・デ・ラ・ムンビア)」っていう名前でやってたんですよ。(レコードを)リリースするにあたってちょっと変えてみようと思ってたら、ムンビアのイラストを書いてくれたマテオ(Mateo Rivano。コロンビアのアーティスト。)が「Mumbia Y Sus Candelosos」はどうかって提案してくれて、めっちゃクンビア・バンドっぽい!よしそれでいこう!と。

ーなるほど。最初はメンバーも違ったんですよね?

小林:はい。イベントでのセッションからはじめたんだけど、まわりにクンビアやりたい人がいるわけじゃないし、本当にゼロからのスタートで。最初は人手が足りなくて、自分でシンセやピアニカ吹いたりしてました。私、ティンバレス、ベース、コンガの編成から始まって、いろんなプレイヤーに協力してもらって試行錯誤しましたね。メンバーもほとんどクンビアを知らないままやらされているわけで、どうしてもジャズっぽくなっちゃったりして、でもそれもまた面白くて。

小林:あるとき、自分で打ち込んだクンビアのビートのサンプリングをリハーサルに持っていってセッションしてみたら、みんな「いいじゃん!」って言ってくれて、そこからサンプリングを使い始めました。

ーいまは打ち込みを基本に曲を作ってるんですか?

小林:リフからだったりベースラインからだったり曲によってまちまちですが、まず打ち込みをつくってリハでメンバーといろいろ構成を試す、っていう感じですね。

あと、いま愛用している赤いショルキー(ショルダーキーボード)は、夢でお告げがあって寝ぼけたままネットでポチったんですが、とても人なつこい音で気に入ってて、曲を作る時に力を貸してくれます。FM音源最高(キーボードの発音方式。特徴的な音色で、80年代に多く使われた)!

ー最初から管楽器も入れようと思ってたんですか?

小林:思ってなかったですね。ガイタ(クンビアで使われる管楽器)の入ったコロンビアの音源を聴いていたら、なぜか藤枝さん(藤枝伸介。サックス奏者。)のフルートを思い出したんです。藤枝さんのプリミティブな一面がクンビアに合うんじゃないかと思って誘いました。

小林:トランペットの梅ちゃん(梅澤伸之)は「クンビア好きなんだ、僕もやりたい」って言ってくれたうれしいメンバーです。マーチングでアメリカに留学してたことがあるそうです。

アコーディオンの梅野絵理ちゃんは一番古い付き合いで気心知れた仲間です。普段はピアノも弾いてます。

ラップのHYDROくんは近所(国立)の飲み仲間で、フィーリングがクンビアに合う気がしたんですよね。国立はレゲエミュージシャンが多いですけど、実はラッパーもたくさん集う街なんです。

ベースの久保さん(久保祐一朗)は、夢に出てきたんですよ(笑)。決まってたライブにお願いしてたベースの子が来れなくなっちゃったときがあって、どうしようって思ってとりあえずやけ酒して帰って寝たら、夢に久保さんが出てきて「なんか困ったことあったら声かけてください」って言われて目が覚めたんです。それで誘ってみたら「声かけてくれてありがとう!」って返事が来て、正夢になりました(笑)。実は一回しか会ったことがなかったんですけど。

ーそれはすごい!久保さんはクンビアやってたんですか?

小林:プレイは初じゃないかと思うけど、いろんな音源を聴いて研究してくれました。それで、ライブを1~2回やったあとに「オレ録音できるからレコーディングやってみようよ!」って言ってくれて、最初はデモになればと軽い気持ちで録りはじめたんです。2018年の夏で、ものすごい猛暑でした。

レコードをつくる

小林:レコーディング中に、ヒデさん(Hide Morimoto)がOKRA印っていう日本のレーベルを立ち上げて、しかも一枚目はフレンテ・クンビエロをリリースするっていう話を聞いたんです。コロンビアのバンドが日本のレーベルから出すことに衝撃を受けたと同時に「2枚目は私だ!」と思ってヒデさんに話して、こうしてOKRA印からリリースされることになりました。

ー今回の7インチ、いいですよね。バンドというより、打ち込みのクラブ寄りのサウンドなのに驚きました。

小林:生楽器に打ち込みってちょっと毛嫌いされるじゃないですか。私もどっちかというとそう思ってたんだけど、南米のバンドとか聴くと、みんな打ち込みとか自然にやってるんですよね。別に「融合」でもなんでもなくって、ただ単に混ざってるだけ、っていう。あ、アリなんだな、って。

ームンビアのライブを見たときは、打ち込み感はなくてバンドっぽい印象が強かったんで、いい意味で裏切られました。

小林:やってることは音源とだいたい同じなんですけどね。

ーライブだと各楽器のソロもけっこうあるし、自由な雰囲気ですからね。むーちゃんが、パーカッションだけじゃなくってサンプラー操作したりショルキー弾いたりしてて、面白そうな人だなって印象が強かったです。それでオブトロのレコーディングに誘ったら、やっぱり面白かった(笑)。

小林:哲平さんのレコーディングの第一声が、「下手そうに叩いてください」で、これは気が合いそうだ、って思いました(笑)。

ーそんなこと言いましたっけ?

小林:はい。真剣な顔で、けっこう熱く。

民クルに入る

ー民クル(民謡クルセイダース)はどういう経緯で加入したんですか?

小林:ムンビアで吉祥寺のBAOBABに出たとき、当時民クルのベーシストだった水野さんがDJやってたんです。初対面だったんですけど、ボンゴいいねー!って言ってくれて。それから数日後に「今日スタジオでセッションするから遊びにきませんか」って連絡がきたんですよ。出先で楽器も持ってなかったんですけど、スタジオに楽器あるから大丈夫って。で、ガチャってドア開けたらセッションじゃなくてガチのバンドのリハーサル中で、それが民クルだったっていう(笑)。しかも前に一緒にバンドやってたMoeさんがいてビックリ。

ちょうどバンドの立て直し時期で、水野さんはいろんな人を誘ってリハーサルしていたみたいです。最初はサポートのつもりだったのが、すぐレコーディングが始まって、いつのまにかメンバーになってそのまま今に至ります。

ーすごい展開!(笑)

民クルいま勢いありますよね。海外公演も多いし。

小林:メンバー自体は全く勢い無いんですけどね(笑)。流れにまかせてこうなっちゃったところがあるから、まわりの反応がすごくて驚いています。全てはタイミングですね。

ー民クルに期待してる人は多いと思いますよ。海外のフェスに出てるバンドって意外といるじゃないですか。それこそコーチェラとかグラストンベリーとかも。でも、国内で認知されるかは別の話だし、世界を舞台に活動してるバンドも少ない。

小林:それも民謡の持つパワーのおかげなんでしょうね!

コロンビアに行く

ー民クルはいろんな国に行ってますけど、クンビアの本場コロンビアはどうでした?日本から行く人は多くなさそうですよね。

小林:めちゃくちゃ刺激的で楽しかったです!日本人は、日本料理屋と日本大使館以外ではぜんぜん見かけなくて、私たちが歩いているだけでもの珍しそうに見られました。でも話しかけるとみんなニッコリ笑顔で話してくれて、嫌な感じはなかったです。やっぱりコロンビアといえば、映画なんかでも麻薬戦争、マフィア、っていうイメージが強いけど、みんな優しくてあったかくて、ぜんぜん違う一面がたくさんありましたね。

ーずっとボゴタ(コロンビアの首都)にいたんですか?

小林:ずっとボゴタで、移動も入れて2週間くらいだったかな。演奏2回とワークショップ1回と、フレンテ・クンビエロとのレコーディングが2日間。あとは日本大使館にお食事会に呼ばれてコロンビアの伝統料理を堪能させてもらったり、大学を見学したり。

個人的には、タンボール・アレグレ(南米の打楽器)を買いに職人の家に行ったり、ペドロ(Pedro Ojeda。フレンテ・クンビエロのドラマー。)の家でパーカッションのワークショップをやってもらったりしました。コロンビア音楽のリズムを学びたいって言ったら、ペドロが同世代くらいのパーカッショニストを呼んでくれて。コロンビアの太鼓CAJAのリズムが、ボンゴみたいな奏法もあって刺激的でしたね。

ーへー、楽しそう!

―大学でのワークショップって、どんな感じなんですか?

小林:授業の一環で、ちょっとライブをやって、そのあと質問コーナーがありました。大学生が挙手してどんどん質問してくるんですけど、やっぱり民謡についてが多かったですね。印象的だったのは、民クルのリーダーが「民謡は大衆の音楽から離れてしまっていてそれをみんなに戻したい」って話したときに、マリオ(Mario Galeano Toro。フレンテ・クンビエロのリーダー。)が、俺たちにとってのクンビアと同じだ、って言って。

ー一般の人はあんまりクンビア聞いてないんですか?

小林:クンビアってコロンビア発祥だけど、古き良き音楽というか、若者にはあまり聴かれてないんじゃないですかね。それこそ私たちにとっての民謡みたいな感じで。若者の間ではレゲトンなんかが人気なイメージがあります。だから、民クルとフレンテ・クンビエロって、共通するところがあって。

ーなるほど。

小林:あと、コロンビアでの個人的ビッグイベントは、ムンビアのイラストを描いてくれたマテオに実際に会えたことです。民クルのライブを観に来てくれて、会えたときは本当に嬉しかったですね。そのあと家に遊びに行って、作品を見せてもらったり昔のクンビアのレコードをたくさんかけてもらったりしました。彼はレコードコレクターで、毎週ポータブル・レコードプレイヤーを持参してフリマにに行ってディグりまくっているそうです(笑)。(※ディグる=探す、の意味)

小さくて熱いシーン

ー個人的に、ボゴタの音楽シーンにすごい興味あるんですよ。フレンテやメリディアンの周辺って、複数のバンドでメンバーが重複してるじゃないですか。ミュージシャン達が行き来して、ひとつのシーンみたいなものを作ってるのかなーって想像します。

小林:うん、そうかも。いい意味で、小さくて熱いシーンというか。やっぱりフレンテ・クンビエロとメリディアン・ブラザーズとRomperayo(ロンペラージョ)。あの人たちみんな昔からの仲間なんですよね。コロンビアのアンダーグラウンド・シーンを世界に発信して、それが広まってどんどん大きな輪になってきてる。

ー小さくて熱いシーンって、いいですね。実際、それが日本にも届いてバンドはじめた人がここにもいるわけだし。理想的だと思います。

小林:そうですね。ムンビアもちょっとずつ広がりつつあります。手探りで真っ暗闇だったのが、世界の人の顔が見えるようになってきて。やっぱり世界をつなげるって意味ではSNSの力はすごいです。南米の人たちは特に、知らない人でもSNSでフレンドリーに話しかけてくるんですよね。英語とスペイン語を勉強しないと(笑)。

―いいですね!

クンビアに限らず古い音楽に興味を持ったときって、最初はどれ聴いたらいいかわからないじゃないですか。どの曲も似てて同じに聴こえるし。そんな中で、オリジナリティのあるバンドの存在は大きいと思うんですよ。日本でも、民クルやムンビアみたいに、昔の音を再現するだけじゃないバンドが増えてシーンができたらいいですよね。その方が、いろんな人に届くと思います。期待してますよ!

小林:ありがとうございます。でもやりたいことやってるだけだから、何も責任とれませんけどね!(笑)

小林ムツミ

MUUPYの愛称で親しまれる打楽器奏者。ソロプロジェクトとしてクンビアバンド「Mumbia Y Sus Candelosos」を結成し、オリジナルの楽曲に多方面で活躍するミュージシャン、シンガー、ラッパーを迎えて陽気なセッションを展開している。2020年1月にOKRA JIRUSHIより1枚目の7インチシングルをリリース、2020年9月1日に2枚目の10インチシングルをリリース。また現在はアフロ・ラテンミュージックをベースに日本の民謡をのせたバンド「民謡クルセイダーズ」のメンバーとして世界各地で演奏している。2017年12月にP-VINE RECORDSより1st album「MINYO IN THE TOWN」をリリース。2020年9月2日にはコロンビアのバンドFrente Cumbieroと民謡クルセイダーズのコラボレーション作品を「Minyo Cumbiero」としてリリースし話題となる。その他クラブミュージック、シンガーのサポート、ダンスや音楽劇での演奏、即興演奏、レコーディングなど、幅広いフィールドで活動中。